中学校科学 よくある質問とその回答

学校図書「中学校 科学」教科書の記述や学習の流れ等について,経緯や意図などを説明しています。

全体に関わる内容

教科書では,単位の表記は原則として国際単位系(SI)に基づいています。SIでは,「時」は「h」,「秒」は「s」と表記しますが,これまでの教科書では生徒にわかりやすい「時」や「秒」の表記を用いてきました。しかし,H24年度版教科書の文部科学省の検定で,SIに沿った単位の表記をするようにとの意見があり,表記を変更しています。なお,弊社の教科書では扱っていませんが,「分」はSIでは「min」と表記しています。

教科書では,単位の表記は原則として国際単位系(SI)に基づいています。SIでは,体積の単位は「m³」です。リットルはSIには属しませんが,SIと併用が認められていて,単位の表記は立体(ローマン体)の「L」または「l」と決められています。「l」は数字の1と紛らわしいため,リットルの単位を表記するときは「L」を用いています。

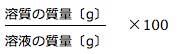

H28年度版教科書の文部科学省の検定意見で,

という数式から直接%という単位が求まるわけではない(求まるのは無次元の数値)と指摘され,変更いたしました。2年生の湿度を求める式についても同様の変更をしています。

教科書紙面では,想定する学習の区切りごとに「課題」「まとめ」のセットを設けています。このセットの総数を1時間とすると,年間時間より大幅に少なくなります。実際には,実験観察等でより時間がかかる前提であり,さらに余った時間は,予備時間として学校に応じて有意義に使っていただく想定です。学習内容の復習や,探究活動の充実などに当てることを考えています。

3年生については,1月,2月以降は受験や行事などで時間が取りづらくなる現状をふまえて,予備時間を多めに想定しております。

1年

専門的には,合弁花類,離弁花類という分類が使われなくなってきています。それを反映しています。

1年生の「動植物の分類」の学習では,種・属・科などの生物の分類群を扱う内容が中心であるため,草食動物や肉食動物などの食性による分類は,ここでは扱っていません。一方,3年生の「生物どうしのつながり」では,生物のすがたが生活様式に適していることを学習します。草食動物や肉食動物は,この内容の具体例として合うものと考え,取り上げています。(3年生p.108)

教科書で用いる用語は原則として学術用語集に基づいています。一般的には「浸食」という表記も見られますが,学術用語集地学編では「侵食」と表記されているため,教科書もこれに合わせています。なお,「侵食」である理由については,岩石や地層が水に「浸る」だけではなく,物理的・化学的な作用により岩石や地層が削り取られることを考慮し,土地を「侵す」という意味合いが適当であると判断されたようです。

長らく6500万年前と推定されていたため,そのような記述の書籍もありますが,現在は専門的に6600万年前と推定されています。

2年

探究的な学習を根拠をもって取り組めると考え,原子・分子の学習を先に行ったあとに,分解の学習をする展開としています。たとえば,「ホットケーキを加熱するとなぜ膨らむのか」について,原子・分子の知識がなく,炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)の組成を知らない生徒に問いかけたとき,その理由を説明することが難しいのではないかという心配がありました。しかし,あらかじめ原子・分子の概念を理解していると,仮説を立てたり,その仮説をもとに実験計画を立てるといった議論が活発化し,探究的に学習を進めていくことができるようになると考えています。このことは,水の電気分解でも同様に言えます。このため,原子・分子について,分解よりも先に学習する展開としています。

酸化鉄については,化学式を扱えないため(複数の組成がある物質については発展扱い),銅やマグネシウムの酸化の実験のように詳しい酸化の現象を調べられるわけではありません。むしろ,鉄と酸化鉄の性質が異なること(化学変化が起こったこと)の意識付けに向いているという考えのもと,化学変化という概念を理解する題材としました。

日本化学会の提言をもとに,全社であつかいをやめています。

以前の教科書では,生徒のわかりやすさを考慮し,電気分解の電極を「+極,ー極」と表記していました。しかし,新学習指導要領では,電池のしくみの回路と電気分解の回路という,よく似ていますが,電極のはたらきが全く異なる内容を扱うことになりました。そのため,電池と電気分解の電極を混同しないように,電気分解では高校の表記に合わせて電極を「陽極,陰極」としています。

質量保存の法則は,化学変化において原子の種類と数が変化しないという考えの重要な根拠であり,これが化学反応式を理解するうえで説得力となります。質量保存の法則をもとにすると,化学反応式を量的関係で理解しやすいといった理由から,質量保存の法則→化学反応式の順で学習する構成にしています。

小学校では,植物が根から水とともに吸収される養分を「肥料」とよんでいました。しかし,「肥料」は,人が農作物にあたえる物質という意味合いがあり,自然科学では一般に使用しません。教科書でも「肥料」という言葉を避け,自然科学で一般的な言い方である「無機養分」としています。 一方,光合成でつくられるデンプンも「養分」とよんでいますが,書籍によっては「栄養分」とよんでいる場合もあります。「養分」,「栄養分」などの言葉には明確な区分けがなく,書籍や分野によって使い方が異なっています。

なお,「無機養分」については,有機物の養分と混乱を招きやすいため,教科書の本文では積極的に扱っていません。

血液の循環や呼吸などのしくみを全体的にとらえたうえで,具体的に体内に取りこまれた養分や酸素などがどうなっているかを見ていくことができるように構成しています。一つの例として,血液の循環の学習で静脈や静脈血,動脈や動脈血,毛細血管などを学んだあとに,呼吸のしくみを学習すると血管の説明を含めてとらえられることが挙げられます。

これまでは,電流や電圧の直列・並列回路の実験において,回路に豆電球を使用していました。抵抗器(セメント抵抗など)を使った合成抵抗の内容とは,扱う器具が異なるため,生徒が一連の学習であるという認識に及ばない心配がありました。

これを解消する一案として,合成抵抗の学習の直前に,抵抗器の直列・並列回路の実験を位置させています。探究3(p.141以降)で扱っている回路については,このあとに続く合成抵抗で扱う回路(p.145)と同じであるため,生徒が一連の学習として捉えやすくなっています。

従来の説明では,直列・並列回路の電流のモデルは独立したものとして,電圧も独立したものとして示していました。そのため,本来の水流モデルとして,回路を一定の水流が回り続けるという意味が生徒に伝わりづらかったと考えています。

それを解消する一案として,今回は,直列・並列回路の電流,電圧は「水流モデルの視点を変えているだけである」という説明にしています(→p.145 図15,p.146 図18)。

セメント抵抗などの抵抗器を使うことで,理想に近い電圧,電流の値を結果として得ることができるためです。これを合成抵抗の説明に活かすことを想定してます。合成抵抗の学習で,単に数学的な計算上で求められるという説明だけでなく,生徒が自ら実験によって得られる値を用いることで,実感を伴った理解ができ,学習の定着につながると考えています。

従来からの意見として,第1章で電流を学んだのに,第2章では突然磁石の話題からはじまり,学習の流れが分断されるという心配がありました。今回その対応として,第2章に導入にあたる部分を設けました。第1章では電流や電力量について取り上げていることから,これを踏まえて,第2章では,第1章の内容と直結するよう,「発電」というキーワードで学習の流れを構成しています。

近年の気象の専門的な解説では,かつて呼ばれていた揚子江気団(長江気団)は,シベリア高気圧の縁が分離してできた移動性高気圧の一種であり,季節の変化の要因である,いわゆる高気圧とは性質が異なるとされております。それにのっとり,名称を出しておりません。

近年の気象の専門的な解説では,季節の変化は,シベリア高気圧,オホーツク海高気圧,太平洋高気圧の勢力で説明することが多く,それにのっとった説明としています。

教科書では一般的な顕微鏡(上下左右が反転する)を例に説明してあります。 一部の顕微鏡で,左右は反転しても上下が反転しないしくみをとっていることがあります。

3年

「3-1単元 運動とエネルギー」のうち,「第3章 仕事とエネルギー」では,位置エネルギーや運動エネルギーの学習をもとに,化学エネルギーや電気エネルギーなど,いろいろなエネルギーとその移り変わりについてくわしく学習します。「化学変化とイオン」では,化学電池は物質がもっている化学エネルギーを電気エネルギーに変換していることを学習しますが,それぞれのエネルギーの概念を理解していることで,この化学電池の理解も定着しやすいと考え,「運動とエネルギー」を3年生では先に学習できるように構成しています。

日本遺伝学会の提言をもとに,全社であつかいを変えております。

動物のからだのつくりとはたらきは,生活のしかたに適しており,進化の結果生じてきたことを学習します。このように,動物の生活環境が関係している内容の一連の流れとして「生態系」を扱うほうが学習しやすいという考えから,「3-2単元 生物どうしのつながり」で取り上げています。

日本化学会の提言にしたがって,全社で扱いをやめています。代わりに「イオンの化学式」という言葉を使っています。

鉄を採用した理由は,亜鉛では銅の析出が顕著でない場合があること,また,亜鉛の場合,析出させても亜鉛であることを確かめる方法がないことです。Bの②のようにすれば鉄であることを確認できます。

金属の塩化物の水溶液を取り上げた理由は,塩化塩の水溶液は,反応性が高く,手早く実験結果が得られること,従来学校図書では塩化鉄FeCl₂を取り扱っており(教科書p.129,生徒実験ではありません),同じ薬品を使うことができるためです。

ダニエル電池の反応と、イオン化傾向の実験結果を意図的に混同しづらくするために、イオン化傾向では意図的に異なる薬品を使用した意図もございます。ダニエル電池では、陽極側に硫酸銅水溶液と銅板を用い、銅が析出します。陰極では硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板を用い、亜鉛が溶解します。一方、イオン化傾向の実験で、硫酸銅水溶液と硫酸亜鉛水溶液を用いた場合、硫酸銅水溶液と銅板でも、硫酸亜鉛水溶液と亜鉛板でも反応は起こりません。このように、ダニエル電池の電極の反応と、イオン化傾向の水溶液と金属の組み合わせの反応で、金属の析出、溶解、反応しない、という関係がまぎらわしいため、イオン化傾向の実験では異なる薬品(塩化マグネシウム、塩化鉄、塩化銅)を用いました。

従来どおり扱えますが,新指導要領解説の記述をもとに,電池の原理の説明はダニエル電池にしております。

どちらも認められております。

仮に2種類の溶液を完全に別の容器に入れたとします。すると,最初の一瞬は電流が流れるかもしれませんが,すぐに亜鉛板(ー極)周辺の水溶液では Zn²⁺ の濃度が上昇し,銅板(+極)周辺の水溶液では Cu²⁺ の濃度が減少します。そのため,初期の状態と比べると,ー極側は+に帯電,+極側はーに帯電することになります。これは本来電子が動いてほしい向きとは逆で,電流が流れなくなってしまいます。 帯電のバランスをとるためのしくみが,セロファン(または素焼きの容器,塩橋)です。

電解装置を燃料電池にする際は,電極が水溶液に浸っています。このとき,陽極では酸素と電子と水からOH¯が発生してOH¯が水溶液中に増え,陰極では水素が水溶液中のOH¯と反応して電子ができ,電気が流れます。

このときの化学反応式は次のように表すことができます。

陰極 H₂|NaOH水溶液|O₂

陰極 (白金):2H₂+4OH- → 4H₂O+4e¯

陽極 (白金):O₂+2H₂O+4e¯ → 4OH¯

教科書ではこの陰極と陽極の反応をまとめて, 2H₂+O₂→2H₂O と表しています。